認証工場とは?

自動車の特定整備事業を行うことを地方運輸局長から認められた整備工場です。

認証取得の必要性は?

自動車整備業のみならず、鈑金塗装業や中古車販売業でも特定整備は密接に関わっており、顧客を囲い込むために認証の必要性は年々増してきています。

車屋業界の皆様はご存知のように、認証を取得せずに特定整備をする車屋もあります。しかし、近隣の認証工場によって警察や国交省に通報されるというのが通例です。未認証で特定整備を行うことは違法であり、50万円以下の罰金刑が科されることもあります。また、前科がついた場合はオートオークションへの参加などを含め、さまざまな取引が制限されるため、経営にとって致命的になることもあります。「いつか通報されるかも…」というストレスを抱える必要がないと言う点も認証を取得するメリットとなります。

認証取得の条件とは?(概要)

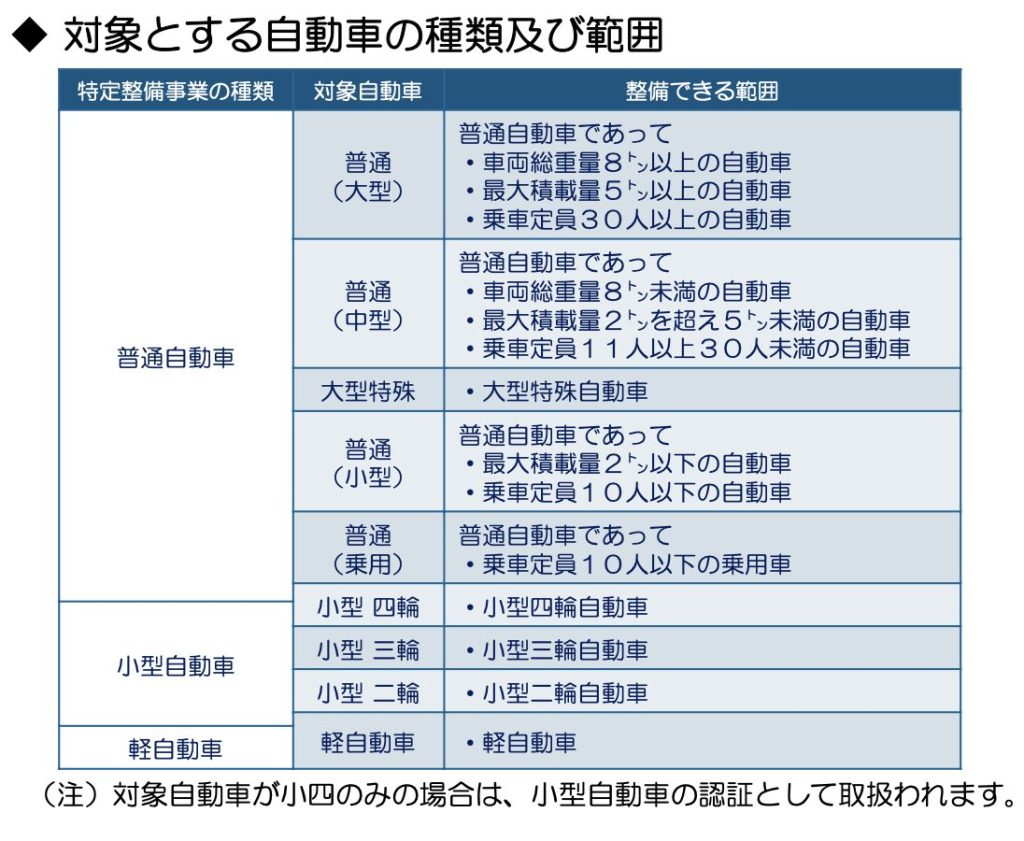

自動車の特定整備事業を経営するには、自動車の特定整備の種類及び特定整備を行う事業場ごとに地方運輸局長の『認証』を受けなければなりません。

なお、整備の種類や装置の種類ごとに申請することも可能です。

(1)原動機 (2)動力伝達装置 (3)走行装置 (4)操縦装置 (5)制動装置 (6)緩衝装置 (7)連結装置 (8)電子制御装置整備

認証取得の条件とは?(詳細)

認証を取得するには以下4つの条件を満たす必要があります。

人員に関する基準

整備主任者の届出

- 特定整備を行う事業場ごとに整備主任者を定め、届出することが必要です。

- 整備主任者には、一級又は二級の自動車整備士(原動機を対象とする場合は二級シャシを除く)の資格が必要です。

- また、電子制御装置整備のみを行う事業場にあっては、電気装置整備士又は車体整備士の選任も可能です。

- なお、電子制御装置整備を行う事業場の整備主任者に選任する場合は、運輸支局長が行う「電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習」を修了する必要があります。(一級大型又は一級小型整備士は受講免除)

従業員の確保

- 整備主任者を含め特定整備に従事する従業員が2人以上必要です。

整備士の保有数

- 整備主任者を含めた特定整備に従事する人員のうち、次表の区分に応じた整備士(一級、二級または三級整備士)を保有していなければなりません。

| 自動車特定整備に従事する人 (整備主任者を含む) | 整備士保有数 |

|---|---|

| 2人〜4人 | 整備士1人以上 |

| 5人〜8人 | 整備士2人以上 |

| 9人〜12人 | 整備士3人以上 |

ポイント

自動車特定整備に従事する人数を4で除して得た数(1未満の端数があれば、これを1とする。)以上であることが必要となります。

(例)整備従事員5人÷4=1.25 端数繰上げで整備士が2人必要です。

工場面積の基準

- 『車両整備作業場』『点検作業場』『部品整備作業場』の各作業場及び『車両置場』が必要となります。

- また、電子制御装置整備を行う場合は『電子制御装置点検整備作業場』が必要となります。(車両整備作業場、点検作業場と兼用可)

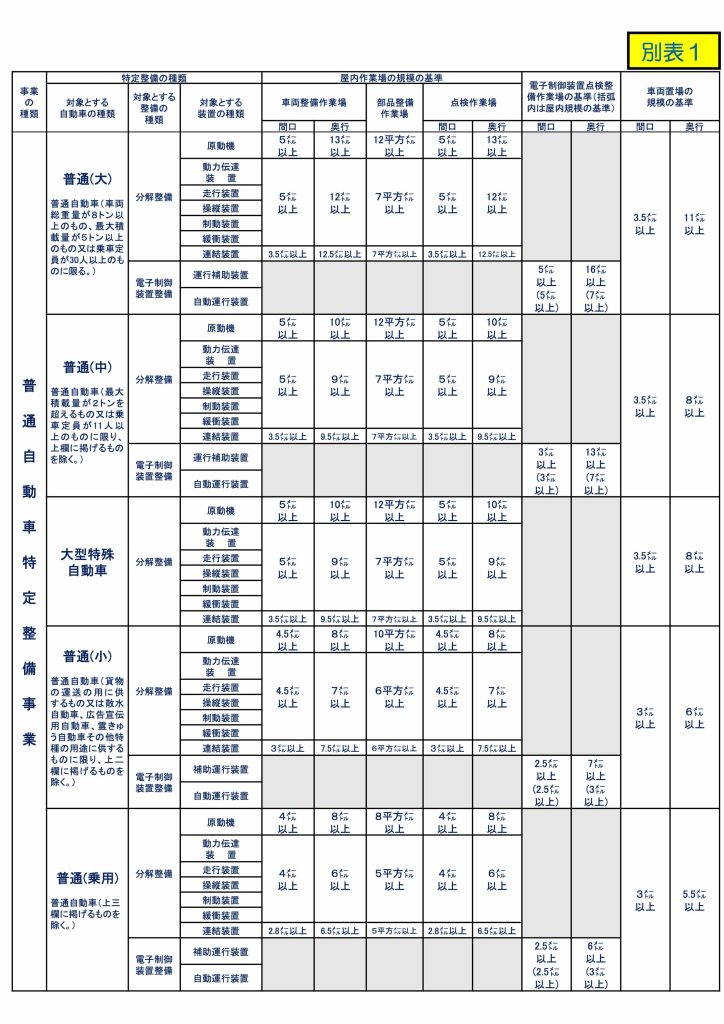

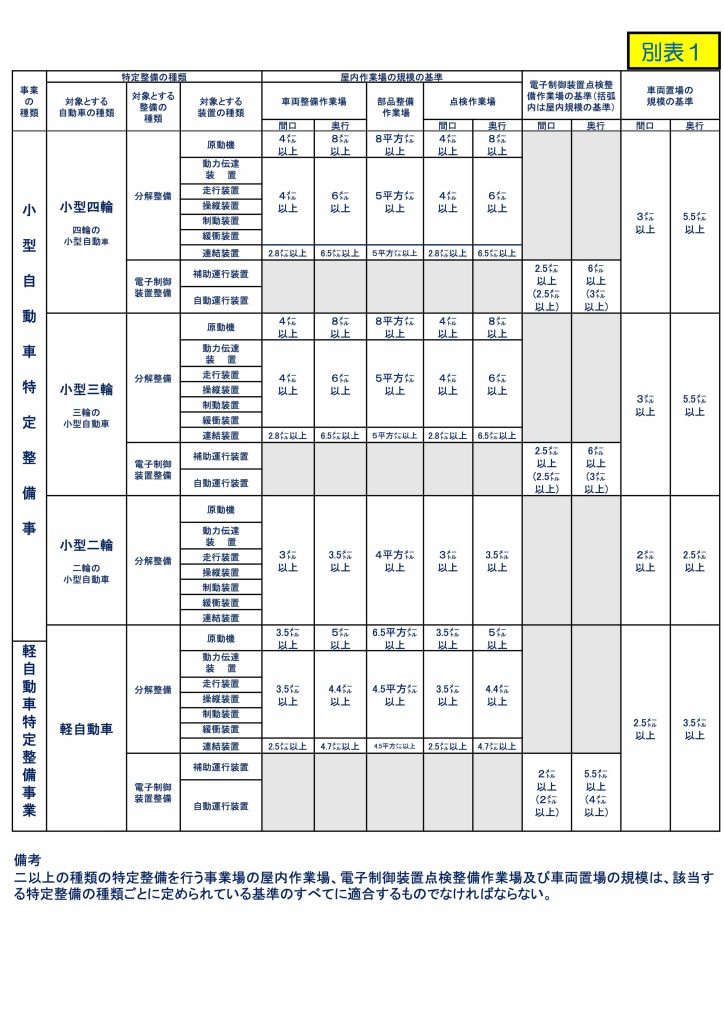

- 対象とする自動車及び装置の種類により各作業場等の寸法及び面積が設定されています。【別表1参照】

- 特に、屋内作業場を設置する際、次の事項について注意が必要です。

[ポイント]

◎各作業場の天井の高さは、リフトアップ作業等を行うのに十分な高さを有していること。

◎屋内作業場の床面は、平滑に舗装されていること。

◎屋内作業場及び車両置場は同一敷地内にあること。

[ポイント]

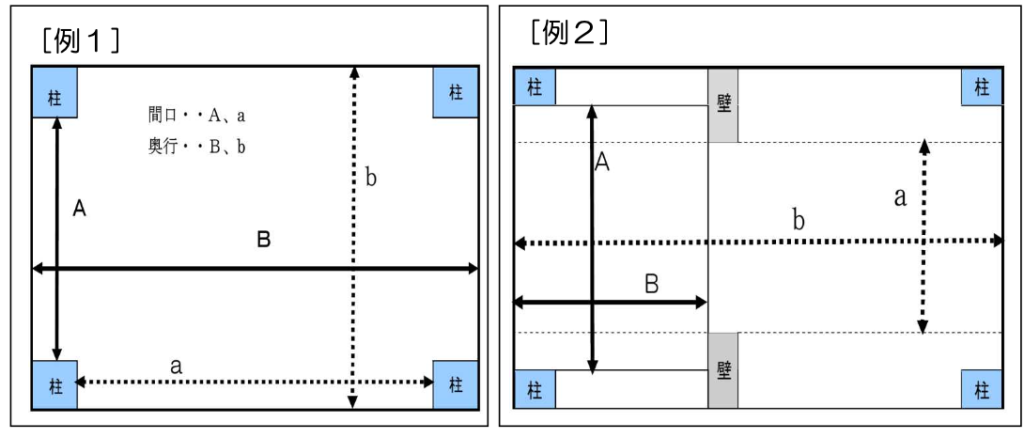

◎屋内作業場の間口、奥行きの寸法の取り方について

・次の事例1、2のように柱間の内寸により規定寸法が必要です。

・また、A×B又はa×bにより作業場を確保することが可能です。

[ポイント]

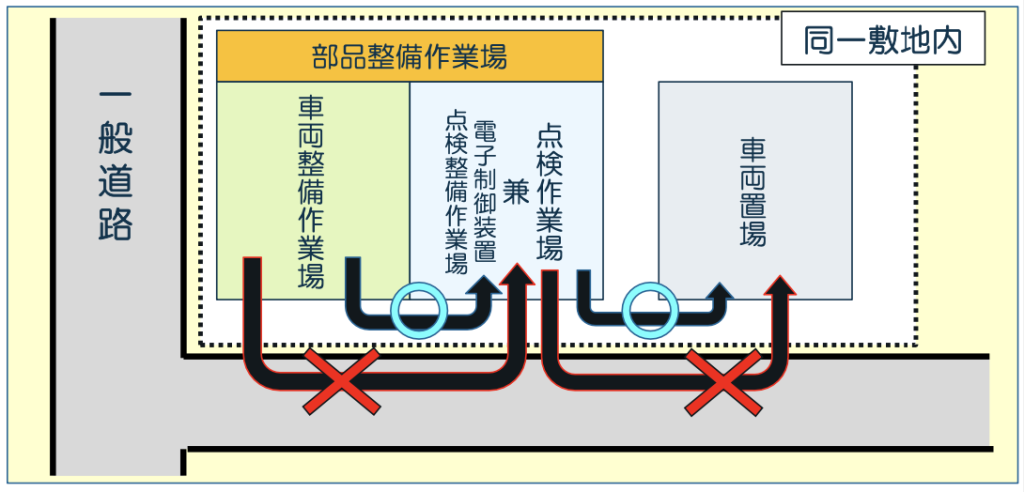

◎車両整備作業場、点検作業場(電子制御装置点検整備作業場)及び車両置場の配置は同一敷地内にあることが必要です。それぞれに入場する際に一般道路を一旦通行しなければならないような配置ではいけません。

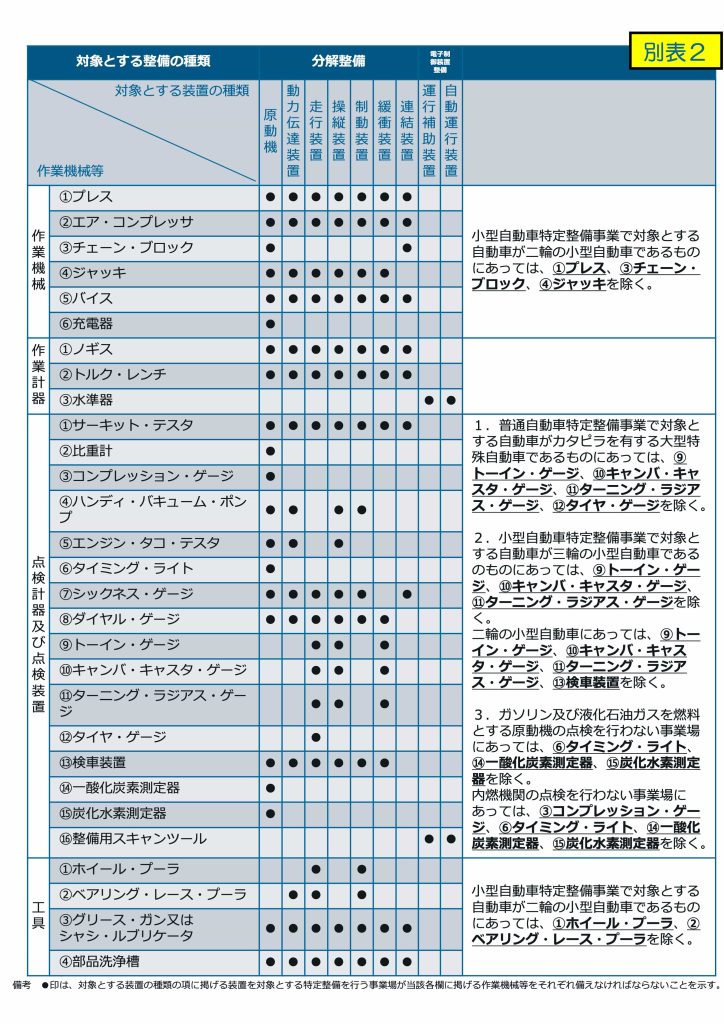

作業機械等に関する基準

- 対象の自動車、整備及び装置の種類により、それぞれに対応した点検装置や工具などの作業機械等を備えることが必要となります。【別表2参照】

- 作業機械等の能力は、対象とする自動車に対応できるものでなければなりません。【別表3参照】

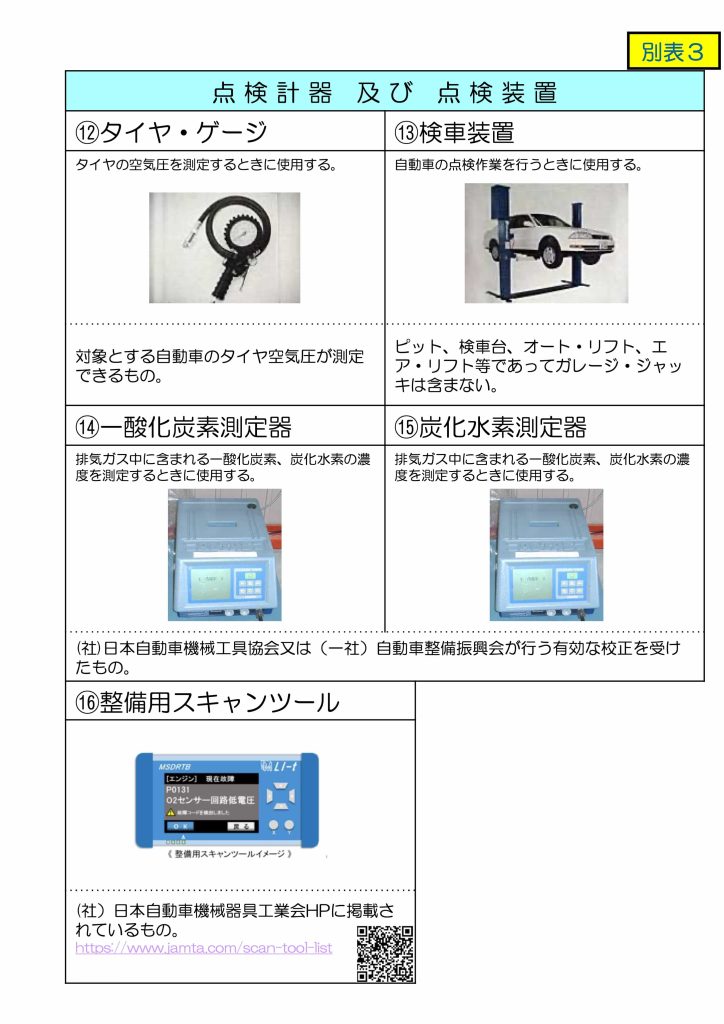

別表3の概要

<作業機械>

プレス/エア・コンプレッサ/チェーン・ブロック/ジャッキ/バイス/充電器

<作業計器>

ノギス/トルク・レンチ/水準器

<点検計器 及び 点検装置>

サーキット・テスタ/比重計/コンプレッション・ゲージ/ハンディ・バキューム・ポンプ/エンジン・タコ・テスタ/タイミング・ライト/シックネス・ゲージ/ダイヤル・ゲージ/トーイン・ゲージ/キャンバ・キャスタ・ゲージ/ターニング・ラジアス・ゲージ/ホイール・アライメント・テスタ/タイヤ・ゲージ/検車装置/一酸化炭素測定器/炭化水素測定器/整備用スキャンツール

<工具>

ホイール・プーラ/ベアリング・レース・プーラ/グリース・ガン 又は シャシ・ルプリケータ/部品洗浄槽

申請者が適格か否か

申請者が次の事項に該当してはいけません。

[道路運送車両法第80条第1項第2号]

(2)申請者が、次に掲げる者に該当しないものであること。

イ 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

ロ 第93条の規定による自動車特定整備事業の認証の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

(当該認証を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所に関する第103条第2項の公示の日前60日以内に当該法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有するものを含む。二において同じ。)であった者で当該取消しの日から2年を経過しないものを含む。)

ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの

ニ 法人であって、その役員のうちにイ、ロ又はハのいずれかに該当する者があるもの

認証取得の流れは?

認証を取得する流れは以下の通りです。3ヶ月ほどかかるのが一般的です。

- 陸運局訪問(相談)

- 現地確認(建築確認、用途地域等)(工場所在地の市町村、都道府県等)

- 必要設備の手配

- 書類取得

- 申請書作成

- 申請

- 現地調査(担当官の現地調査)

- 補正対応

- 認証

- 認証書の受け取り

- 認証看板の発注

認証取得に必要な書類は?

自動車特定整備事業の認証を受けようとする者は、以下の書類を事業場を管轄する都道府県の運輸支局へ提出し、地方運輸局長の認証を受ける必要があります。

- 自動車特定整備事業認証申請書

- 役員名簿(法人)

- 資金調達状況調書

- 整備主任者選任届

- 事業場・作業場・工具等の写真

- 従業員名簿

- 整備士合格証(写し)

- 建築確認済証(写し)

- 工場設置確認証(写し)

- 法人登記簿謄本(法人)

- 戸籍謄本または住民票(個人)

- その他地方運輸局長が求める書面

認証取得の方法は?

認証を取得する方法は大きく分けて3つあります。

自分で手続きを行う

陸運局を訪れ、すべての手続きを自分で行います。手間はかかりますが、コストを最小限に抑えられます。

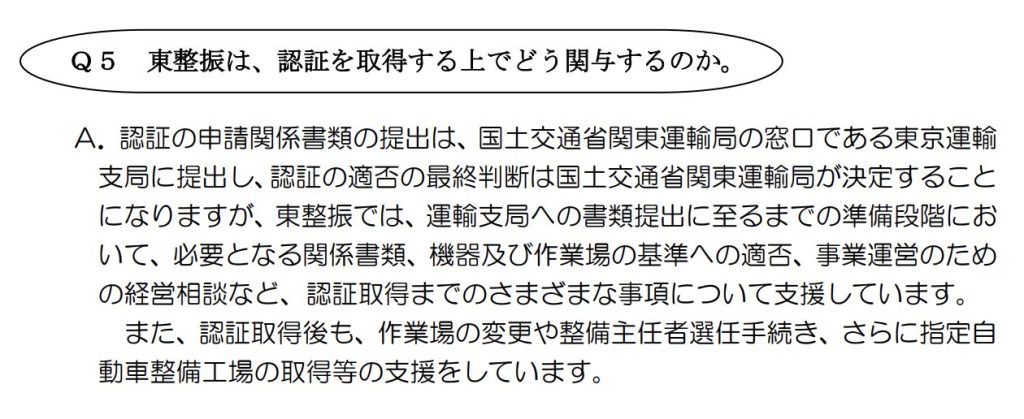

振興会に加入してサポートをしてもらう

振興会に加入すると、認証取得をサポートしてもらえます。すべての手続きを自分でするのが不安な方にオススメです。認証取得後も整備振興会はさまざまな面で手厚くサポートしてくれるので、ぜひ加入を検討してみてください。

行政書士に依頼する

行政書士の中には、整備工場の認証取得をサポートしている会社もあります。「整備工場 認証取得 行政書士」などでネットを検索するとヒットします。相場としては20万円前後が多いようです。

まとめ

今や車屋にとって避けては通れなくなっている『認証』を早期に取得することで、より収益性の高い自動車整備工場をつくるのはいかがでしょうか?

別表1

別表2

別表3