自動車整備工場はどこにでも建てられる?

自動車整備工場はどこにでも建てられるわけではなく、県などによってあらかじめ定められている区域にしか建築できません。この区域に関する法律が『都市計画法』および『建築基準法』です。

自動車整備工場を建てたり借りたりするときは、そこが自動車整備工場を建てられる区域なのかを建築士や役所に事前に確認する必要があります。

自ら建てる場合だけではなく、すでに建っている整備工場を購入したり借りたりする場合もこれらの法律を遵守する必要があります。もし違反している場合は、役所から使用禁止や改修工事を求められる可能性があり、せっかく契約したにも関わらず営業できないといった事態が発生します。

なお、認証取得にあたっては寸法および面積の基準に基づく確認のため、『都市計画法』および『建築基準法』を遵守しているかの確認はありません。

自動車整備工場を建てられる土地は?

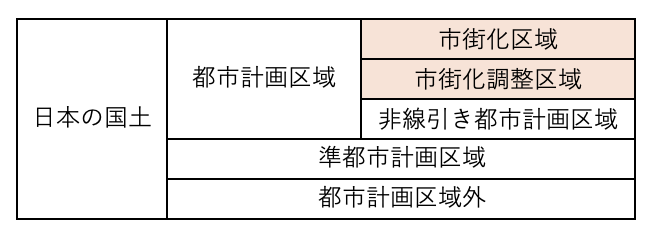

日本では、都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることを目的として、国土を以下の5つに分類しています。

この記事では、自動車整備工場が主に建てられる「市街化区域」「市街化調整区域」に絞り解説します。

市街化区域

市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域、およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のことです。この区域では、用途地域を定め、地域にふさわしい建築物の用途や大きさなどについて制限を設けています。

用途地域別の整備工場の建築可否は以下の通りです。たとえば、一番上の「第1種低層住居専用地域」には整備工場を建てることはできません。

| 用途地域 | 整備工場の建築可否 |

|---|---|

| 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 | 不可 |

| 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 | 不可 |

| 第1種住居地域 第2種住居地域 | 原則不可 ただし、条件付きで床面積50㎡以下の工場可。 |

| 準住居地域 | 原則として床面積150㎡以下の工場可。 |

| 近隣商業地域 | 原則として床面積300㎡以下の工場可。 |

| 商業地域 | 原則として床面積300㎡以下の工場可。 |

| 準工業地域 | 原則可 制限無し |

| 工業地区 | 原則可 制限無し |

| 工業専用地区 | 原則可 制限無し |

なお、整備工場を建築できる区域であっても、使用できる機械類(コンプレッサーや塗装・金属加工等の機械など)の制約については役所に確認が必要です。

市街化調整区域

市街化調整区域とは、農地や緑地の保全が優先され、原則として農業用などの例外を除いて新たに建物を建てにくい地域です。 しかし、役所に申請し、開発許可・建築許可が下りれば建てることが可能です。

自動車修理工場は、市街化調整区域の住人にとって必要な施設だと考えられているため、比較的許可が下りやすい業種と言われています。

「◯◯県 市街化調整区域 自動車修理工場」などと検索することで、各都道府県が定めた具体的な立地基準を調べることができます。

例えば、大阪府では「〔法第34条第1項各号〕市街化調整区域の立地基準」において市街化調整区域における自動車修理工場の立地基準を以下のように定めています。

自動車修理工場に係る取扱基準

都市計画法第34条第1号の日常生活のために必要な物品の販売店等に該当するもののうち自動車修理工場に関し、次のとおり取扱基準を定める。

(適用の範囲)

第1 自動車修理工場とは、日本標準産業分類のうち、自動車一般整備業、自動車車体整備業、自動車電装品整備業、自動車タイヤ整備業、自動車エンジン再生業その他の自動車整備業に分類される営業内容であるものとする。

2 前項の自動車修理工場に付随する自動車部分品・附属品小売業については、必要最小限の面積について認めるが、自動車販売の用に供するものは認めない。

(立地)

第2 申請に係る土地 (以下「申請地」という。)は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1)市街化区域から概ね1km以上離れていること。ただし、当該市街化調整区域が、市街化区域と地形・地物により分断されている等、やむを得ない場合はこの限りでない。

(2)申請地の周辺の概ね1㎞以内の市街化調整区域に住宅が200戸以上存するか、又は、戸数が200以上の自然的、社会的に独立した集落に存すること。

(3)原則として、前号の区域内に同種の自動車修理工場が存在しないこと。

(予定建築物の敷地)

第3 自動車修理工場の敷地は、600㎡以下とすること。

(予定建築物の規模)

第4 自動車修理工場の延べ面積は、300㎡以下とすること。

(申請者の資格等)

第5 自動車修理工場の営業に際し、個別法による資格(免許等)を必要とする場合には、申請者が資格を有すること。

2 自動車修理工場の開業に際し、個別法による許可等を必要とする場合には、申請者が許可等を受けているか、又は受ける見込みがあること。